本当に理解していますか?

細菌・ウイルスと感染

健康を守るための第一歩は、細菌やウイルスについて正しく知ることです。それぞれの特徴や感染経路を理解し、適切な対策を講じることで、自分自身だけでなく、家族や周囲の人々を守ることができます。 予防の鍵は、日々の生活の中で小さな習慣を積み重ねることにあります。まずは、知ることから始めましょう。

細菌とウイルスの違い

細菌とウイルスはどちらも感染症を引き起こす微生物ですが、その性質には大きな違いがあります。ここでは、構造・増殖方法・治療法・大きさの4つの観点から違いを解説します。

構造の違い

-

細菌

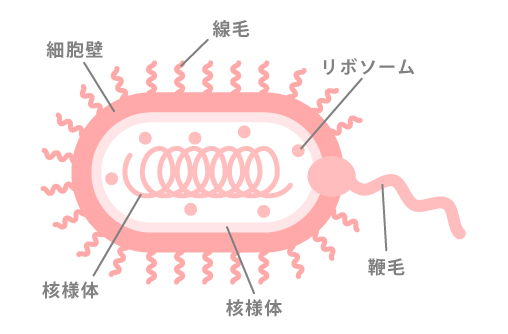

細菌は、細胞壁や細胞膜、DNA、リボソームを持つ単細胞の生物です。独立した生物として自らエネルギーを生産し、環境に応じて生存できます。形状も多様で、球形の球菌、棒状の桿菌、らせん状のらせん菌などがあります。

-

ウイルス

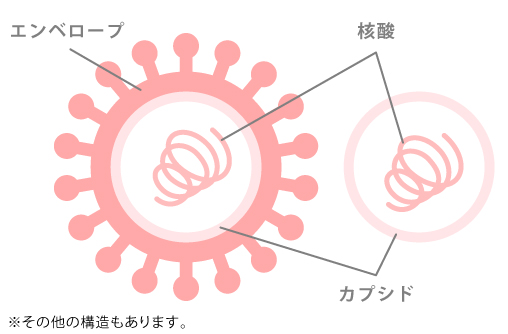

ウイルスは非常に小さく、細胞を持たないため、生物と無生物の中間的な存在とされています。ウイルスの基本構造は、遺伝物質(DNAまたはRNA)がタンパク質の殻(カプシド)に包まれた非常にシンプルなものです。一部のウイルスは脂質膜(エンベロープ)を持つこともありますが、これは宿主細胞から得たものです。

大きさの違い

-

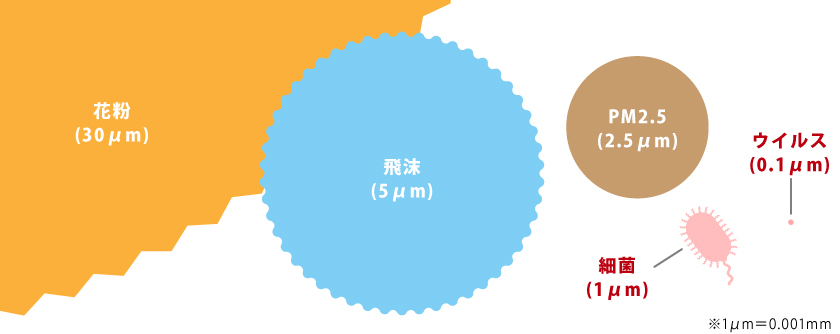

細菌は一般的に1~10マイクロメートル(μm)の大きさを持っています。たとえば、大腸菌は約2μm、ブドウ球菌は約0.5~1μm程度のサイズです。このため、光学顕微鏡を使用すれば、比較的簡単にその形状や構造を観察することができます。

一方、ウイルスは細菌よりもはるかに小さく、その大きさは20~300ナノメートル(nm)の範囲です。例えば、ポリオウイルスは約30nm、インフルエンザウイルスは約80~120nm、エボラウイルスは約1,000nm(1μm)に達することもあります。このように、ウイルスは細菌と比べて非常に小さいため、光学顕微鏡では観察できません。代わりに、電子顕微鏡を使用することで、ウイルスの形状や構造を詳細に観察することが可能です。

電子顕微鏡には、**透過型電子顕微鏡(TEM)と走査型電子顕微鏡(SEM)**の2種類があります。

TEMはウイルスの内部構造(例えば、カプシドや核酸など)を詳細に観察するのに適しています。

SEMはウイルスの表面構造を3次元的に観察するのに適しています。

また、細菌とウイルスの大きさを他の物体と比較すると、その違いがより明確になります。

例えば:人間の髪の毛の直径は約80μm(細菌の数十倍)で、光学顕微鏡で簡単に見えます。赤血球の直径は約7μmで、細菌とほぼ同じスケールですが、ウイルスはその赤血球よりも100分の1程度の小ささです。

これらの大きさの違いにより、細菌とウイルスは異なる観察技術や分析機器を必要とします。また、この違いが治療法の開発や研究の際にも重要なポイントとなります。例えば、ウイルスは非常に小さいため、ナノスケールの技術を駆使して薬剤の効果や作用を調べる必要があります。

増殖方法の違い

-

細菌

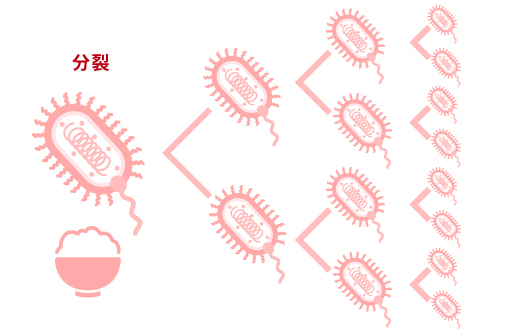

細菌は自力で増殖できる単細胞生物で、栄養と適切な環境があれば「二分裂」によって増殖します。このプロセスでは、細菌がまずDNAを複製し、細胞が伸びて2つに分かれます。分裂後、2つの細菌はそれぞれ独立して同じように増殖を繰り返します。一部の細菌は20分ごとに分裂でき、増殖スピードは非常に速いです。細菌は酸素がある環境やない環境でも増殖可能で、その多様性に応じた増殖条件があります。このように細菌は独立して増える能力を持つのが特徴です。

-

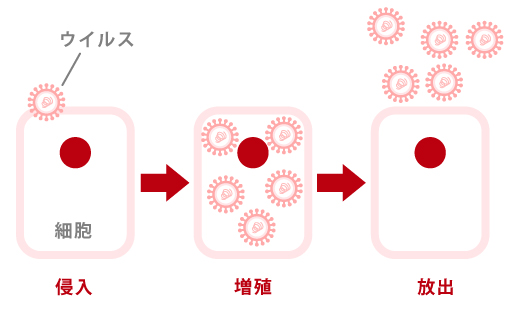

ウイルス

ウイルスは自力で増殖できず、宿主細胞を利用して増殖します。まず、特定の宿主細胞に侵入し、細胞内で自身の遺伝情報(DNAまたはRNA)を放出します。その後、宿主細胞の仕組みを乗っ取って、自分のコピーとなるウイルスの遺伝物質やタンパク質を作らせます。これらが組み立てられて新しいウイルス粒子が形成され、宿主細胞を破壊するか、細胞膜を包んで外に出ます。増殖のたびに宿主細胞が損傷を受けるため、ウイルス感染が病気の原因となります。

治療法の違い

-

細菌の場合、治療には『抗生物質(抗菌薬)』が使われます。抗生物質は、細菌の細胞壁を壊したり、増殖に必要な機能を止めることで、感染を治します。しかし、抗生物質は乱用すると耐性菌を生み出す可能性があるため、慎重に使用する必要があります。

-

ウイルスには抗生物質は効果がありません。治療には抗ウイルス薬やワクチンが使われます。抗ウイルス薬はウイルスの増殖や感染拡大を抑え、ワクチンは感染を予防するために免疫力を高める役割を果たします。